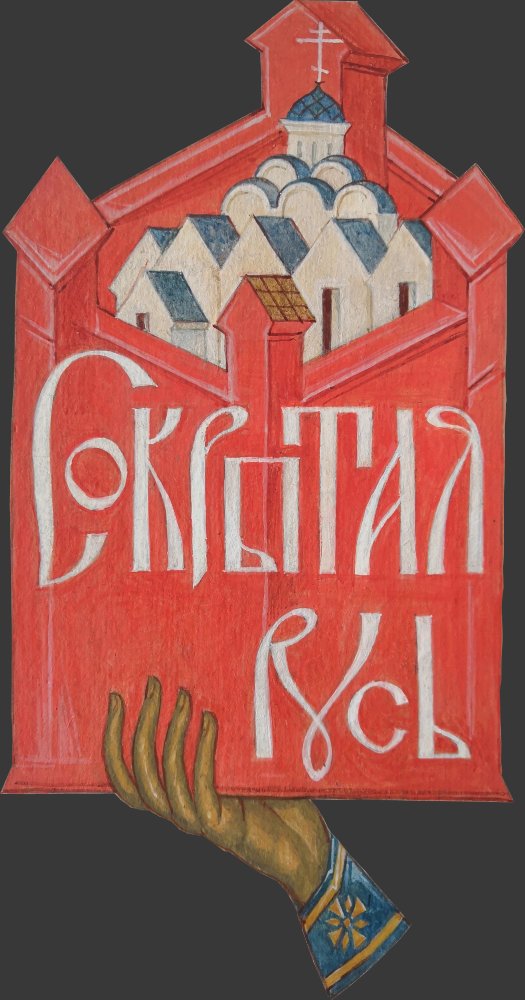

История возникновения единоверия в среде казаков-некрасовцев, живших на территории Османской империи.

Кто такие некрасовцы, и почему они оказались в Турции

Русские крестьяне, недовольные политикой Московского государства, сопряжённой с рекрутской повинностью на фоне Северной войны, убегали на южные границы России под покровительство донских казаков. В связи с расколом Русской Церкви миграция только усиливалась. Царь Пётр Алексеевич решил положить конец сложившейся ситуации и вернуть людей. Это спровоцировало в 1707-1708 гг. восстание на Дону под предводительством атамана Кондратия Булавина, «пущего завотчика повстанцев». Основной причиной было нежелание казачьей верхушки выдавать беглых крестьян и дезертиров, получавших у них убежище, но, вероятно, была и религиозная подоплёка. Несмотря на первоначальные успехи восставших, атаман Булавин был убит, а восстание жестоко подавлено. Войско Донское было вынуждено принести присягу Петру I. Однако часть казаков под предводительством близкого Булавину атамана Игната Некрасова в количестве около 8000 человек отправилась за Кубань, территорию Крымского ханства, где они приняли крымское подданство. Их-то позднее и прозвали казаками-некрасовцами или игнат-казаками. Все они были старообрядцами. Позднее Анна Иоанновна и «любимец ея проклятый немец Бирон» предпринимали меры по их возврату, но казаки в ответ на это переселились ещё дальше – во владения Османской империи в дельте Дуная. Места дикие, где они, как сообщает Ф.К. Волков в «Задунайской сечи», «не орали и не сеяли целых три года», ели «папору» и «водяные орехи». Но со временем они прочно обосновались в «ими самими культивированной» дельте, а основным промыслом сделали рыболовство.

Последующая миграция в эти места казаков-запорожцев (после разгрома Запорожской Сечи в 1775 году), с которыми у некрасовцев были серьёзные конфликты, окончилась буквально локальным военным конфликтом. Запорожцы вырезали некрасовцев целыми сёлами, дабы овладеть природными ресурсами. Некрасовцы тоже не жалели запорожцев. Русско-турецкая война 1806-1812 гг., а также невозможность противостояния запорожцам, захватившим в 1814 году крепость Дунавец, главный опорный пункт некрасовцев, вынудили последних снова переселиться. На этот раз на побережье Эгейского моря у города Энос (восточная Фракия) и в Анатолию – на озеро Майнос (ныне оз. Куш). Сильно поредевшая от эпидемии чумы община Эноса в 1828 году переселилась к своим собратьям на Майнос, что сделало его основным местом сосредоточия казаков-некрасовцев. Там было основано одноименное село, получившее впоследствии название Еске-Казаклар (старые казаки – тур.). Дальнейшее повествование будет идти главным образом о нём.

На Майносе им дали достаточно широкую автономию. Все внутренние дела поселения решались на казачьем круге, решениям которого все должны были подчиняться. Также казаки следовали т.н. «Заветам Игната» – своду из около 170 правил (сегодня из них известно 47), регламентировавших жизнь некрасовцев. В османской армии казаки служили добровольно или только на случай войны. Основным же промыслом оставалось рыболовство. В целом они жили хорошо и были на особом счету у османских правителей, даже тех, кто был известен своими репрессиями против христиан. Занимательный случай: в 1835 году в России обнаружили письма гребенского казака Ефимова, похищенного черкесами на Кавказской линии. Его отправили на продажу в рабство в Стамбул, где он был выкуплен тремя некрасовцами за баснословные 5000 левов. В письме Ефимов описывает прекрасные условия жизни у некрасовцев и пути бегства из России в Турцию. Разумеется, такое письмо не могло не вызвать тревогу у ряда российских ведомств. В 1863 году историк раскола В. Кельсиев писал:

Майнос в полном смысле слова независимая республика, вассальная султану, имеющая своё законодательство с правом даже смертной казни над своими членами… Майнос – казацкая станица в старинном значении этого слова.

В своих «Сказаниях о странствии и путешествии» афонский инок Парфений (Агеев) указывает, что в 1841 году у майносских «раскольников» имелось четыре часовни, попа же ни одного. Есть сведения, что в 1863 году «церквей» было уже пять, но вскоре отсюда будет переселено 157 семей (составлявших три прихода) на остров Маду на озере Бейшехир, около Конии. Причиной было в том числе переселение на Майнос мухаджиров, переселенцев-мусульман из России и Балкан, о которых еще будет упомянуто позже. Из-за мора община на Маде исчезнет к началу XX века. «Сильно народ мрёт», – говорили оставшиеся на Майносе. Таким образом, Майнос по-прежнему остался основным местом проживания некрасовцев в Османской империи.

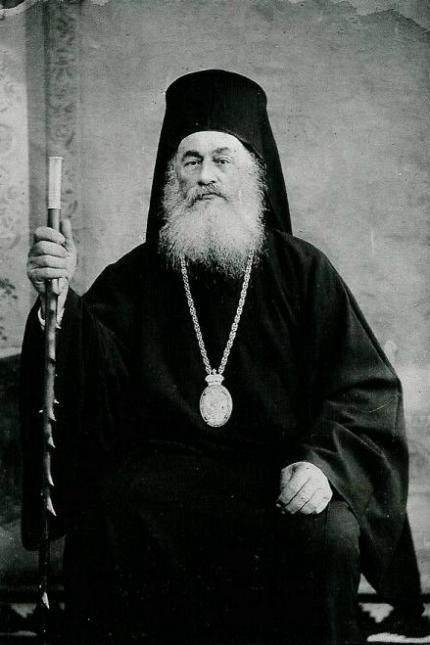

фото конца XIX в.

Поиски священства

Некрасовцы принадлежали к старообрядцам-поповцам. Их первую попытку обрести себе священство, пожалуй, можно отнести к 1712 году, когда они просили Иерусалимского патриарха Хрисанфа поставить для них епископа. Он согласился удовлетворить их просьбу, но вмешавшееся русское посольство пресекло данную инициативу. Примерно к 1750-му году терские казаки-старообрядцы попросили турецкого султана поставить им своего епископа. Тот выполнил их просьбу, и под давлением паши и янычар Феодосий, митрополит Готфский и Кафский (кафедра Константинопольского Патриархата в Крыму) поставил для казаков инока Феодосия из их среды в «епископа Кубанского и Терского». Однако по неизвестной причине он вскоре убыл с некрасовцами в Добруджу на Дунай. Там же, в доныне существующем местечке Слава, печально известный лжеепископ Анфим «освятил» церковь, «поставил» попов и дьяконов. Некрасовцам это понравилось и они предложили ему стать у них «архиепископом всего православия». Анфим согласился воспринять данный титул и объявил Славу своей митрополией, наименовав её «соборною церковью всего православия». 20 апреля 1755 года в присутствии упомянутого Феодосия всё это было отражено на соборе в грамоте. Спустя два года беглый Анфим «утоплен бысть, яко Фараон» в Днестре теми же казаками. Феодосий также не задержался у некрасовцев и доживал свои дни неподалеку от современной Одессы, где и был похоронен.

В 1807 году жившие ещё в Подунавье некрасовцы обращались в Синод Константинопольской Патриархии о том, чтобы местному митрополиту было разрешено поставить для них диякона и священника. В ответ кандидаты на возведение в сан были вызваны в Константинополь, но дальнейшие подробности остаются неизвестными.

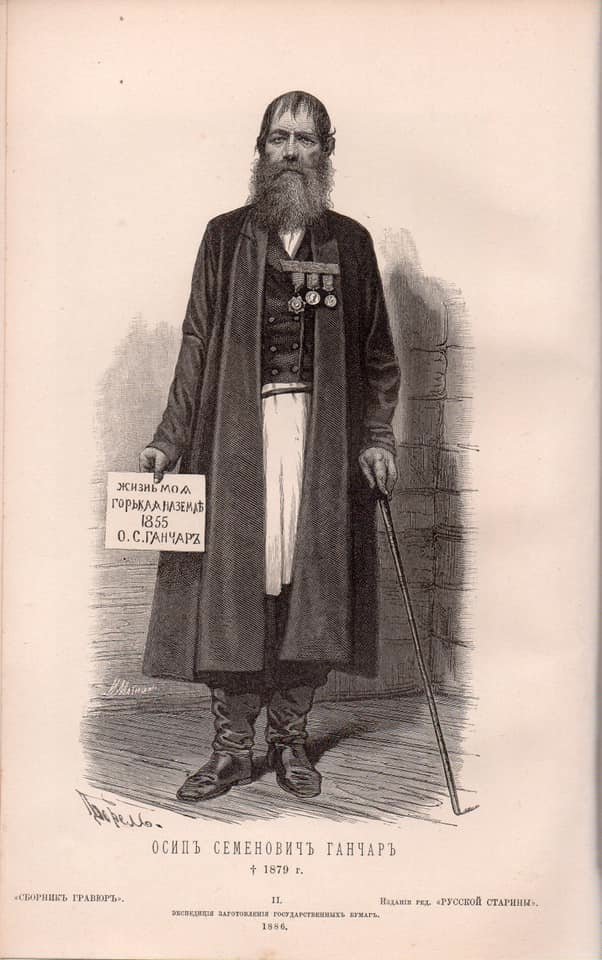

Не последнюю роль некрасовцы сыграли и в становлении старообрядческой Белокриницкой иерархии, а конкретно атаман Осип Семёнович Гончаров (Ганчар) из с.Сарикёй (Добруджи), участвовавший в контактах с митрополитом Амвросием (Папагеоргопулосом). Считается, что последнему для пересечения турецко-австрийской границы даже был подготовлен паспорт на имя некрасовца Карпа Карпова. В журнале "Русская старина" от апреля 1883 года приведены сведения, что м. Амросий останавливался у него дома при своём следовании в Белую Криницу. Там же говорится, что многие местные некрасовцы не приняли привезённого греческого митрополита и оклеветали Осипа Семёновича перед турецкими властями, за что последний просидел 7 месяцев в тюрьме.

Уже в 1847 году митрополит Амвросий единолично рукоположил во епископы на вновь образованную «Майносскую епархию» священноинока Кирила (Тимофеева). Это была первая епископская хиротония, произведенная Амвросием в качестве старообрядческого архиерея. Через два года Кирил занял место Амвросия, и майносская кафедра, по-видимому, осталась без архиерея. По сообщению Н.И. Субботина, представители Белокриницкой иерархии предпринимали попытки склонить к себе майносцев в 1854-56 гг., но и там большинство не принимало их попов, признавая их «за еретиков, ведь они приняли священство от запрещенного митрополита Амвросия». Гончаров бывал на Майносе, но местные постановили: кто в Гончарову веру перейдёт, тому 100 плетей. Неприязнь к «вражине Гончару» даже отразилась в некрасовском фольклоре.

Как и староверы других регионов, некрасовцы посылали ходоков в разные страны в поисках древлеправославного священства. Археолог-востоковед Я.И. Смирнов в своей статье о поездке на остров Мада рассказывает, что местные ездили в Багдад, Каир, Иерусалим, на Кипр и Афон. Собирались даже в Абиссинию (Эфиопию), но их переубедили. Есть сведения, что посланцы с Еске-Казаклар бывали в Аравии, ходили вплоть до Индии и Китая.

На Майносе служили беглые попы. В основном они были из России (упоминаются Москва, Петербург, Вятка), но бывали и с Афона, – в литературе можно найти до десяти имён. Но на всех них некрасовцы «были несчастливы»: буквально каждый был уличен в разного рода преступлениях, за что подлежал запрету в служении. Кто-то и вовсе был самосвятом. Последний поп по имени Агафодор, «нажив денег, утёк неизвестно куда», и они остались без окормления. В 1871 году была предпринята последняя попытка достать себе попа из России, когда они склонили к себе о. Василия Суворова из Москвы. Но из этого ничего не вышло – о. Василия задержали на границе. Он вернулся в Россию и поселился в знаменитом посаде Лужки Черниговской губернии, где и прожил до конца дней. К 1872 году священника у майносцев не было «уж года три».

Становление Единоверия на Майносе

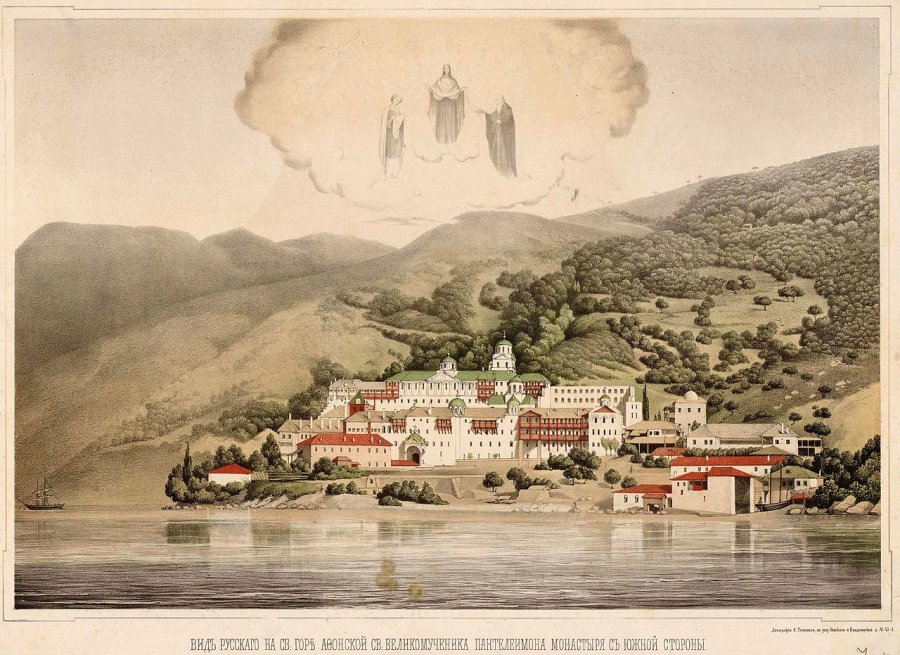

Русский консул К.Н. Леонтьев в своих воспоминаниях об Афоне довольно подробно рассказывает про двух казаков (один из которых был атаманом) с Майноса, которые в 1872 году пребывали в Свято-Пантелеимоновом монастыре, «Руссике», на Афоне «с целью просить совета, как войти в соглашение с Патриархом». В приведенных воспоминаниях показано, что казаки с живым интересом подошли к делу: посещали продолжительные монастырские богослужения, вели беседы с монахами и посещали другие монастыри Святой Горы. Насельники монастыря не остались равнодушны к чаяниям простых русских людей, искавших для своей общины священства. Представители монастыря были не против отправить к староверам в Малую Азию некоего «отца М.», самого бывшего старовера-москвича, с которым майносцы также имели общение. Этим «отцом М.» был инок Михаил, и он в итоге посетил Майнос. На страницах журнала «Душеполезные чтения» за 1873 год он оставил большой очерк о некрасовцах, где среди прочего пишет, что с 1860 по 1872 гг. некрасовцы по два-три человека практически ежегодно бывали на Афоне и торговали там рыбой, заодно подыскивая священника, готового уехать к ним. Он сам много с ними общался и принял самое деятельное участие в получении ими священника. Некрасовцы жаловались ему, что один афонит было, согласился к ним поехать, но, когда они узнали, что он из Киевской губернии, а «значит хохол-обливанец», да к тому же курит табак, то отказали ему. Предлагали и самому иноку Михаилу, но он отказался, ссылаясь на отсутствие священнического сана. Вопрос для майносцев стоял остро, ведь дома «накопилось младенцев по ста без крещения, да несколько десятков помолвленных невест и женихов». Последние грозились уйти венчаться к «австрийским» (белокриницким) попам, если никого не найдут.

1870-е годы

Афонские обители, в том числе и «Руссика», находились под управлением Константинопольского Патриарха, и вопрос об окормлении майносской общины казаков-некрасовцев потребовал его непосредственного участия. Позднее староверы Майноса подали Константинопольскому Патриарху Анфиму VI прошение. Оно было рассмотрено всем Синодом, и казакам было дано обещание, что им дадут священноинока из русского Пантелеймонова монастыря, «который будет совершать богослужение по их обрядам». Вскоре были подготовлены три грамоты («русскому на Афоне монастырю», митрополиту кизическому Никодиму, в ведении которого был Майнос, и для самих майносцев), подписанные самим Анфимом VI, но в них не было ни слова про старопечатные книги и старый обряд. Инок Михаил и афонские старцы пытались исправить эту оплошность и подали Патриарху еще одно прошение, чтобы тот отразил на бумаге свое благословение служить по старому обряду, так как последующий Патриарх, узнав, что кто-то из греческих священников служит несообразно греческому обычаю, мог наложить на последних прещение. Леонтьев писал, что «Патриарх желал подробно ознакомиться с теми основаниями и правилами, на которых допущено у нас “единоверческое” общение староверов с господствующею Церковью», и инок Михаил скоро подготовил для него соответствующие сведения. Патриарх обещал рассмотреть с Синодом и их, попутно дав благословение на то, чтобы на Майносе был совершен водосвятный молебен.

Не ожидая очередной грамоты из Константинополя, к некрасовцам была откомандирована целая группа афонских священников и даже единоверец-паломник из Ярославля, бывший тогда же на Афоне. Группу торжественно встретило около 300 человек местных жителей. Для жителей Майноса при большом стечении народа было совершено обещанное водосвятие, но на следующий день вся группа уехала обратно. Позднее Константинопольский Патриарх в присутствии Синода объявил, что не готов принять старый русский обряд и требовал переубедить староверов, а следовательно, не было дозволено и совершать таинства по старому обряду. Разумеется, это вызвало сильное недовольство и без того не очень расположенных к греческой церкви староверов. Вероятно, именно это событие подтолкнуло часть майносской общины к обретению священства от Белокриницкой иерархии.

Продолжавшие поиски единоверческого священства староверы в 1879 году направили группу депутатов в Москву «с доверенностью от Майносского общества старообрядцев». Они были приняты митрополитом Московским Макарием (Булгаковым), которому передали своё прошение о принятие в лоно Церкви на правах единоверия и рукоположении для них священника. В ожидании синодального решения депутаты пребывали в Никольском единоверческом монастыре, где общались с о. архимандритом Павлом Прусским. Синод вынужденно отказал в прошении поставить священника, так как Майнос принадлежит Константинопольскому Патриархату. Что же касается принятия депутатов в единоверие, то это было исполнено.

(1816-1879)

В адрес Константинопольского Патриарха Иоакима III было составлено прошение на греческом языке о том, чтобы майносцам поставили священника по старопечатным книгам в России, которое было передано теми же депутатами. Грекам, конечно, подобная просьба была малопонятна: «просить единения с церковью, но прямого и безразличного общения в таинствах и молитвах между греками и майносцами не будет; у последних будет своё». Позже майносцы лично встречались с патриархом Иоакимом, общались о вере и, в частности, обсуждали вопрос перстосложения. Последний, убедившись в верном исповедании православия своими необычными гостями, наконец удовлетворил их просьбу. Он написал митрополиту Петербургскому и Новгородскому Исидору (Никольскому), что «русский раскол составляет предмет пастырской заботы Православной Российской церкви» и что просьба майносцев «заслуживает полного уважения»

(1834-1912)

Так, 8 июня 1880 года в день Святой Троицы, в Москве был поставлен во священники казак Иван Васильевич Ващихин. Он был уставщиком с Майноса, «человек не глупый, довольно начитанный», который до этого активно участвовал в вышеописанных поездках на Афон и в Константинополь. После рукоположения он проходил священническую практику в московском Никольском единоверческом монастыре под началом иерея Алексия Остроумова. По другим данным – в единоверческой Троицкой церкви у Салтыкова моста, но, возможно, это происходило и в обоих местах. Перед отъездом отец Иоанн получил от Московского епархиального начальства древний святой антиминс, освященный при патриархе Иосифе и святое миро. Одарили его и просто «московские христолюбцы от единоверцев». Митрополит Макарий 20 июня 1880 года подписал грамоту №177, давшую право о. Иоанну совершать все духовные требы. По возвращению в Турцию о. Иоанну было поручено явиться к Патриарху Иоакиму за благословением на священнослужение. Также его обязали за богослужением на ектениях и в других возгласах в первую очередь возносить имя патриарха Константинопольского.

Когда присоединение майносских старообрядцев к единоверию состоялось, то проживающие в России единоверцы обратились в Вселенскому Патриарху Иоакиму III с признательными словами:

Виною нашему благодарению и самому посланию послужила радостная весть, что ваше всесвятейшество разрешили и благословили невозбранно содержать чтимые и хранимые нами обряды братиям нашим, русским обитателям Майноса, предки коих ради свободы сих обрядов, связанной соборным постановлением 1667 г., оставили некогда свою родину» […] Дабы ни в малом чем, — говорилось дальше, — не коснуться чувства ревнителей древнерусского обряда, современному православному Востоку неизвестного, ваше всесвятейшество благоволили дать свое братолюбивое и законом церковным требуемое согласие, чтобы пришедшим в общение церкви майносцам священный причт был поставлен рукою русского иерарха. Этот частный случай, знаменательный сам по себе, имеет и общее весьма важное значение. Он громко возвещает, что просветивший нас Восток совершенно чужд того несправедливого предубеждения и той обрядовой исключительности, которые два века тому назад привели русскую церковь к пагубному разделению, и что в тот недалекий, по упованию нашему, день, когда Богом просвещенные пастыри русской церкви обратятся для окончательного решения наложенных на свободу нашего обряда уз к содействию восточных церквей, они не откажут им в своей духовной помощи и тем послужат миру и соединению ныне разлученных чад единой матери — земли русской.

Единоверческая церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Еске-Казаклар

Константинопольская Церковь, на чьей канонической территории находится Майнос, не стала препятствовать и тому, чтобы там был основан храм, где служили бы по русским старопечатным книгам. Таким образом, с благословения Патриарха Иоакима III уже 30 ноября 1881 года архимандрит Смарагд, служивший при русском посольстве в Стамбуле, и уже упомянутый архимандрит Павел из Москвы освятили единоверческую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Содержание храма, его обеспечение утварью, книгами из московской единоверческой типографии (и, вероятно, Хлудовской библиотеки) и миром, как уже упомянуто, осуществлялось из России. О постройке храма была оставлена такая историческая запись: «О церкви чистаго и православнаго ея Успения соборную церковь стали делать и основанию освящение в лето 7355 (1847) месяца Июня 16 день, на память иже во святых отца нашего Тихона чудотворца, епископа Амафусийскаго. Совершена же бысть того же лета в 7355 (1847) месяца августа 14 день на предпраздниство Успения Пресвятая Богородицы и на св. пророка Михея при господине атамане Тихоне Иосифовиче и при дьяку уставщику Михаиле Захаровичу, а основанию свещение освещал свещенный иерей Стефан, фамилии священнической, а прозванием Миловинцев». Таким образом, можно полагать, что церковь на момент освящения стояла уже 34 года. Хотя вероятность того, что она появилась в виде моленной ещё раньше, исключать нельзя. Имя же первоначально «освятившего» её беглого попа Стефана встречается в «Московских церковных ведомостях» за 1880 год (№35).

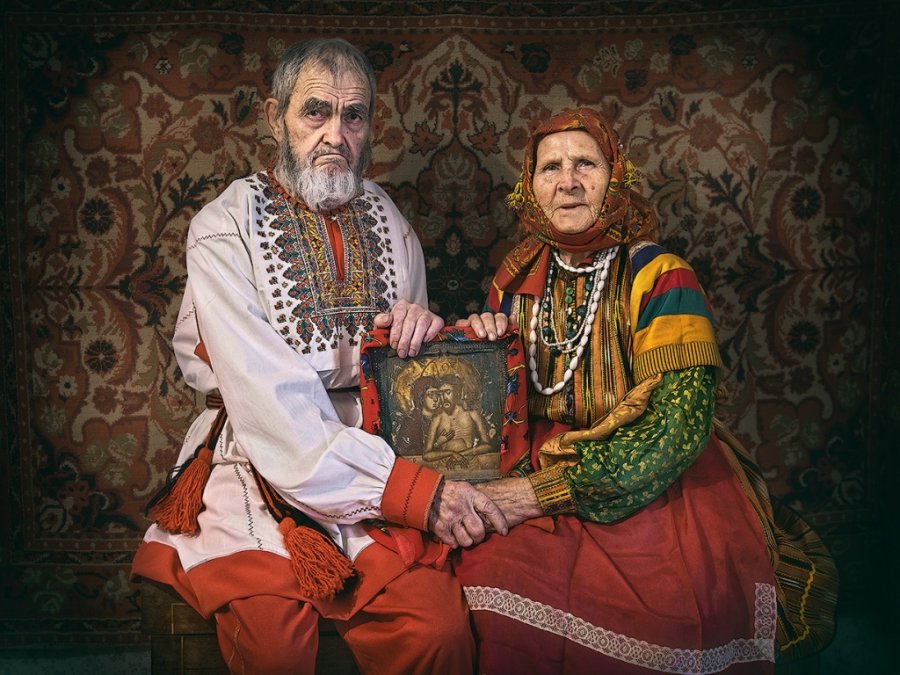

около 1900 г.

Отец Иоанн Ващихин служил в Успенской церкви до самой своей кончины 15 октября 1900 году. Когда его не стало, майносцы писали в подворье Пантелеймонова монастыря в Константинополь: «Oу нас отец Иоанъ втри дня пирястанился бизизыка и нам никакова атвету ня далъ. Васъ Богым молимъ пысятитя нашу сирыю церковь а насъ низабутя Бога ради». В 1901 году некрасовцы-единоверцы снова приезжали в Москву для поставления в священника своего кандидата – дьяка Ивана Игнатьева (Игнатьевича). Провожали Ивана в Россию при большом стечении народа, не скрывая слёз и не скупясь на деньги. Прибытие делегации в Москву состоялось 9 июля, поставление о. Иоанна в дияконы – 29 июля епископом Можайским Парфением, в иерея – 6 августа в кафедральном храме Христа Спасителя. Священническую практику он проходил в московской единоверческой Троицкой церкви у Салтыкова моста. Обратно делегаты с новопоставленным попом отправились 14 сентября, обильно одаренные различными богослужебными предметами. Таким образом, попа в Успенской церкви не было около года.

Успенский храм достаточно подробно описан в источниках: деревянная церковь была покрыта черепицей, стояла посреди деревни. Была обнесена оградой, в пределах которой находится могила, покрытая деревянным футляром в форме обыкновенной двускатной крыши. Надпись на ней гласила, что там покоится прах «священного иерея о. Иоанна, преставившагося в 1900 г.», а внизу приписка попроще: «а такого-то числа умерла и бабушка Матрёна попадья». Рядом с церковью маленькая деревянная колокольня. Олтарь в церкви был закрыт со смерти о. Иоанна. В нём хранилось старинное распятие, «присланное ещё Игнатом». Была плащаница, которая будет продана в 7417 (1909) году «в Станбул русским в монастырь» атаманом Федотом Никулушкиным. Иконы старые, почерневшие, принесенные ещё с Кубани. Перед ними главным образом зажигают лампады. Стены без росписей, увешаны платками восточного образца «от мух». Мужская и женская части разделены перегородкой. «Оржаницы», не принявшие молитвы через 40 дней после родов, и женщины, находящиеся в периоде, стояли в притворе. Ввиду отсутствия попа служба шла «сокращенным порядком», длилась около получаса, состояла из чтения Евангелия и молитв с пением. Описывается церковь как бедная, очень ветхая и несколько ушедшая под землю.

В 1901 году началось строительство новой, каменной церкви, на строительство которой Священный Синод выделил 1500 рублей. Насколько известно, её строительство было окончено до 1914 года.

Иван Писарев