Во второй половине XIX века большое внимание в Кавказской (Ставропольской) епархии уделялось миссионерству. Основным полем для деятельности среди казачьего населения Кубанской области были станицы со старообрядческими общинами. Плодотворность работы среди придерживающихся старых обрядов достигалась с помощью миссионерского проекта, каковым в данный период являлось единоверие. Укрепление единоверческих приходов в этом случае напрямую зависелоот ревности священников, перешедших в православие на основании своей искренней убежденности в антиканоничности раскола. В статье рассматривается деятельность кубанского миссионера – священника станицы Вознесенская Алексия Ивлева, который под влиянием своего родственника осознал необходимость перехода в православие на правах единоверия. После присоединения Алексий был рукоположен в священный сан, отдавал свои силы миссионерской работе. Итогом многолетнейдеятельности отца Алексия стало присоединение к православию около двухсот старообрядцев, в том числе старообрядческого священника. В данной работе используются архивные документы и материалы периодических изданий, позволяющие рассмотреть методы и условия миссионерской деятельности священника. В статье приводятся также исторические свидетельства о трагической гибели священника Алексия Ивлева, ставшей итогом его многолетней пастырской деятельности.

В 80-х годах XIX столетия в Кавказской епархии основным вектором миссионерской деятельности была работа в старообря ческой среде. По сведениям «Кавказских епархиальных ведомостей», в 1883 году на территории Кубанской области было более девяти тысяч старообрядцев [7, c. 578]. После зарождения в России единоверия у миссионеров возникла возможность плодотворной работы среди придерживающегося старых обрядов населения.

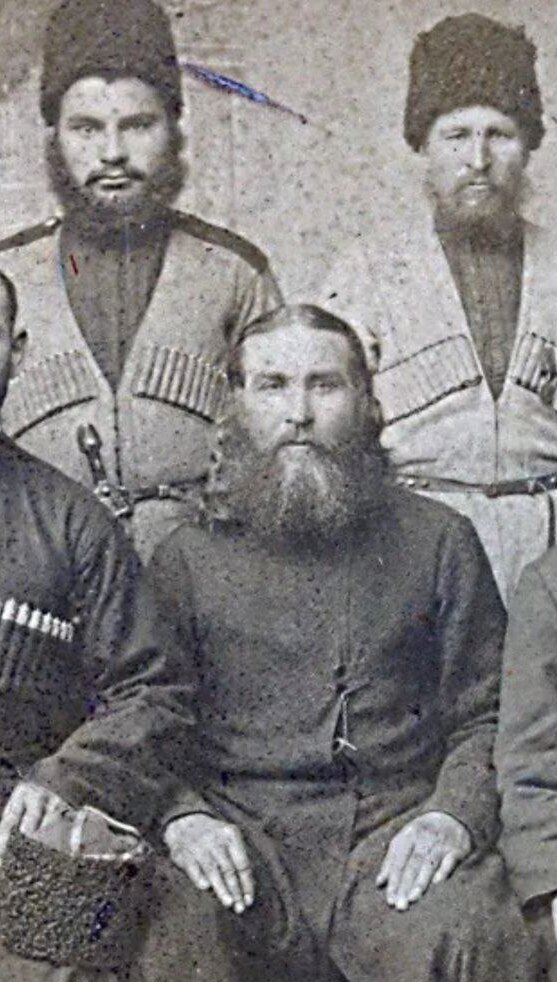

Нужно отметить, что в данный период истории большим приобретением для Кавказской епархии стало обращение из старообрядчества в православие на правах единоверия казака станицы Ханская Кубанской области – Алексея Ивлева.

Родился Алексей 12 (25) февраля 1849 года в станице Прочноокопская. После создания Кубанской области, в 1860 году начала формироваться Белореченская укрепленная линия, в систему которой вошла стани-ца Ханская, основанная в 1862 году. После основания станицы еѐ начали заселять первые переселенцы, среди которых были и представители кубанского старообрядчества. «Раскол в станицу Ханскую занесен первыми ея переселенцами, – выходцами из станиц: Григорополисской, Расшеватской, Ново-Александровской и Ново-Троицкой. Население ея последовало в 1862 году. Из 215 семей первых переселенцев четвертая часть были раскольники – и по преимуществу – австрийского согласия», – писали в 1903 году Ставропольские епархиальные ведомости. Вероятнее всего, в это же время из станицы Прочноокопская в Ханскую переселилась старообрядческая семья урядника Кубанского казачьего войска Венедикта Ивлева с женой Прасковьей и сыном Алексеем, в будущем священником станицы Вознесенская Кубанской области.

Первым старообрядческим священником в станице Ханская был Иван Клюшников, при его содействии из станицы Новотроицкой был перемещен молитвенный дом. Через год Клюшников умер, и старообрядческим епископом Иовом (Зряниным) в священники был поставлен дядя Алексея Ивлева – Пахом Трофимович Ивлев. Уставщиком был назначен двоюродный брат Алексея – урядник Дометий Сидорович Ивлев. По собственному свидетельству Дометия в должности уставщика он трудился 12 лет.

«Дядя и племянник Ивлевы оказались людьми очень деятельными: на место моленной они воздвигли новую, гораздо более обширную, с коло-кольней и весьма ценным иконостасом».

4 декабря 1883 года старообрядческий священник Пахомий Ивлевумер. «Незадолго перед кончиной Пахомий призвал своих племянников:…Дометия и Алексея и взял с них клятвенное обещание в том, что они небудут после его смерти добиваться в расколе священных степеней, так как,по его словам, австрийщина незаконная».

Для того чтобы удостовериться в пагубности раскола, Пахом предложил племянникам обратиться к местному торговцу Григорию Степановичу Булгакову, который, будучи раскольником, заинтересовался появлением на его родине единоверия. Размышления над вопросом законности белокриницкой иерархии стали причиной покупки книг известного миссионера – единоверческого архимандрита Павла (Леднева) (известного также как Павел Прусский).

Дометий и Алексей вняли советам своего родственника, отказавшись от соискания священных степеней.

Убедившись в незаконности и пагубности раскола и будучи свободными от воинской службы (Дометий Сидорович с 1 января 1881 года был в отставке, Алексей Венедиктович 1 января 1884 года был зачислен в «запасной разряд»), Ивлевы отдали все силы миссионерской деятельности.

Полагаем, что именно сомнения в отношении подлинности старообрядческой иерархии, возникшие в старообрядческой среде, стали причиной беспокойства со стороны епископа Силуана (Мороза).

В начале февраля 1884 года «старообрядческий лжеепископ Силуан посетил… станицу Ханскую Кубанской области, где пробыл несколько дней и совершал торжественныя богослужения в старообрядческой молельне».

Это событие способствовало повышению миссионерской активности со стороны православного духовенства. Станичный священник отец Евгений Соколов, увидевшись с епископом Силуаном, «вступил с ним в беседу, в которой доказывал незаконность австрийского священства, а затем неоднократно беседовал с раскольниками и располагал их к присоединению к православной церкви на правах единоверия… Более решительные из числа… старообрядцев подали ему, отцу Соколову, письменное заявление от 15 июня, в котором,выражая свою готовность присоединиться к православной церкви на правах единоверия, просили ходатайства пред Архипастырем Кавказским о том,чтобы для совершения их присоединения был прислан в Ханскую станицу единоверческий священник с походною церковию…».

Преосвященному епископу Кавказскому и Екатеринодарскому Герману стало известно о миссионерском рвении Ивлевых, а личная беседа с Дометием и Алексеем убедила Владыку в склонности Ивлевых к православию. Архипастырь, благословив их деятельность, дал обещание открыть встанице Ханской единоверческий приход.

Присоединение к православию на правах единоверия Дометия Сидоровича, Алексея Венедиктовича и Алексея Пахомовича Ивлевых и их домочадцев совершил единоверческий священник станицы Червленной Афанасий Карпов 3 июля 1884 года.

В качестве причины, побудившей перейти в православие на правах единоверия, Алексей указал «чтение книг против раскола», что свидетельствует о том, что совет Пахома Ивлева и книги архимандрита Павла (Леднева) оказали благотворное влияние на его выбор.

После присоединения Ивлевы приступили к новой деятельности. И Дометию Сидоровичу, и Алексею Венедиктовичу «пришлось немало поработать как над утверждением в православии уже обратившихся из раскола, так и над обращением ещѐ некоторых раскольников».

В документах Государственного архива Ставропольского края сохранился Приговор жителей станицы Ханской. 1 июля 1884 года единоверцы вприсутствии миссионера единоверческого священника Афанасия Карпова постановили: «просить Его Преосвященство, Преосвященнейшего Германа, епископа Кавказского и Екатеринодарского, дабы… восстановил… цер-ковный причт в скорейшее время». Ввиду отсутствия возможности содержать иногородних священнослужителей, единоверцы просили рукоположить во пресвитера «отставного урядника Доментия Сидорова Ивлева, а в диаконы на причетническую вакансию запасного 3-й очереди урядника Алексея Венедиктова Ивлева, как людей честных, трезвых и вполне грамотных».

Ходатайствовать «о возведении достойных в церковный причт» станичники уполномочили священника Афанасия Карпова, «как лично убедившегося в достоинстве и способности каждого». Просители надеялись, «что возведенный причт вполне оправдает себя, что и остальные из бывшей… братии познают свое заблуждение, присоединятся к православию и уличать держащегося ложного учения лжесвященника Ивана Зуева, – приносящего позор и унижение Православной Кафолической Апостольской Церкви…».

25 ноября 1884 года в Ханской был освящен в честь Преображения Господня престол единоверческого храма. По свидетельству В. Жогина «в декабре Ивлевы были вызваны в Ставрополь: Дометий был рукоположен во священника, а Алексей – во диакона «на псаломщическую вакансию к единоверческой церкви станицы Ханской». Послужной список позволяет уточнить дату диаконской хиротонии отца Алексия – 26 декабря 1884 года.

Первые годы служения были крайне сложными для отца Дометиана и отца Алексия. В течение шести лет, после присоединения к православию, в Ханской храма как такового не существовало. Единоверцы служили и молились в половине дома вдовы Пахомия Ивлева – Евдокии Кононовны, покрытого соломой и не отличавшегося крепостью. По выражению священника Николая Веселова, посетившего станицу Ханскую в 1898 году, единоверческая церковь представляла собой «убогое и хилое здание». Утварью молитвенный дом был беден. Причт, проживавший в своих домах,жалования от Консистории получал: священник – 100 рублей, а диакон –50 рублей в год.

Вскоре после появления в Ханской единоверческого прихода причт принялся решать вопрос о строительстве нового храма, испросив у епископа Германа «книгу для доброходных подаяний, книга была выдана на имя диакона Алексия Ивлева, который усердно принялся за порученное ему дело – поехал в Москву, Петербург и прочие города обширной и щедрой на добрые дела матушки России, собрал несколько св. икон, облачений и церковной утвари, а также немало и денег».

Первые годы служения Ивлевых не обошлись, как пишет В. Жогин, «без телесных озлоблений, которых достаточно-таки вкусили смелые проповедники (особенно Алексей)».

После рукоположения Ивлевы «начали вести беседы с раскольникамиокрестных станиц, причем о. Алексей Ивлев вскоре был назначен братским миссионером Ставропольского Андреевскаго Братства и весь отдался этому святому делу».

В конце декабря 1887 года и в начале января 1888 года братья посетили станицы Белореченская и Гиагинская. В Гиагинской «диакон Ивлев беседовал с одним беспоповским начетчиком (безруким) о единоверии: «с каких времен оно появилось», а потом об отсечении и извержении беспоповцами мирянами из Церкви епископов и пресвитеров. Безрукий начетчик оправ-дывал свое сообщество ссылкою на слова Господа: «аще соблажняет тя рука твоя, отсецы ю»… и проч. (Мр. IX, 43–50). На это о. диакон сказал: «вы, безпоповцы, члены тела Христова, Церкви, поотсекали: главу – епископа, руки –пресвитеров и ноги диаконов. Теперь посмотрите, как вами обезображено церковное тело; оно без главы и главных членов представляется мертвым трупом… В этой же станице о. миссионер встретил старика Григория Ив. Ляхова, который давно был склонен присоединиться к православной церкви на правах единоверия, но из-за жены все откладывал. Теперь о. диакон убедил его далее не откладывать этого святого дела, и 1-го января 1888 года единоверческий священник Дом. Ивлев совершил присоединение Ляхова к православной церкви в доме Сергея Купина, во время чтения часов; в тоже время присоединены были сын Сергея Купина Петр, 5-ти лет, и сын Семена Купина Григорий, 2-х лет».

Вторую миссионерскую поездку с 19 января по 10 февраля 1888 года диакон Алексий Ивлев совершил один. В процессе путешествия миссионер посетил станицы Келермесская, Кужорская, Махошевская, Костромская,Губская, Переправная, Владимирская, Вознесенская и Лабинская.

В Келлермесской, где было 18-ть дворов раскольников беспоповского толка, отец диакон беседовал с урядником Кузнецовым, снабдив последнего несколькими брошюрами и листами противораскольнического содержания.

Так же миссионер беседовал с «беспоповским» наставником.

В станице Кужорская было три двора раскольников австрийского со-гласия и торговец Яков Бесчастный, с которым отец Алексий, как свиде-тельствует отчет, побеседовал безрезультатно.

В Махошевской раскольников было 107 душ. С беспоповцами диакон беседовал в доме уставщика Мартина Уварова. Раздаваемые брошюры илисты старообрядцы не только принимали, но и с удовольствием читали. С раскольниками австрийского согласия миссионер беседовал в домах купца Бушева и Ефима Курунина. В результате беседы сам Курунин и еще одинказак изъявили желание принять православие.

Нередко в вопросе веры у старообрядцев доминирующее положение занимали женщины. В отчете имеются сведения о поведении жены Курунина, которая была идеологическим «балластом» для мужа. Она «стала кричать и плакать, что невозможно было продолжать беседу».

В станице Костромская отец Алексий беседовал с двумя старообряд-цами, приемлющими австрийское священство.

В станице Губская диакон Алексий Ивлев беседовал в беспоповской «молельне и три раза в доме начетчика Чернова».

Интересный диалог состоялся у миссионера со старообрядческим священником станицы Переправная Василием Спицыным, который сознался в незаконности существующей белокриницкой иерархии. По словам Василия, «сам владыка Силуан и каждый ставленник его знает об этой незаконности, но расстаться с саном и интересом каждому не хочется; а, чтобы принять законное священство и к этому привлечь своих прихожан, очень трудно; а сказать истинную правду, то и самим места не будет». О самом епископе Силуане священник высказался очень негативно: «наш владыка Силуан – настоящий разбойник, до безумия шумит на священников, как ровно бешенный».

В станице Владимирской отец Алексий беседовал с уставщиком Иваном Асеевым. Прихожане Асеева в беседе участвовать не захотели.

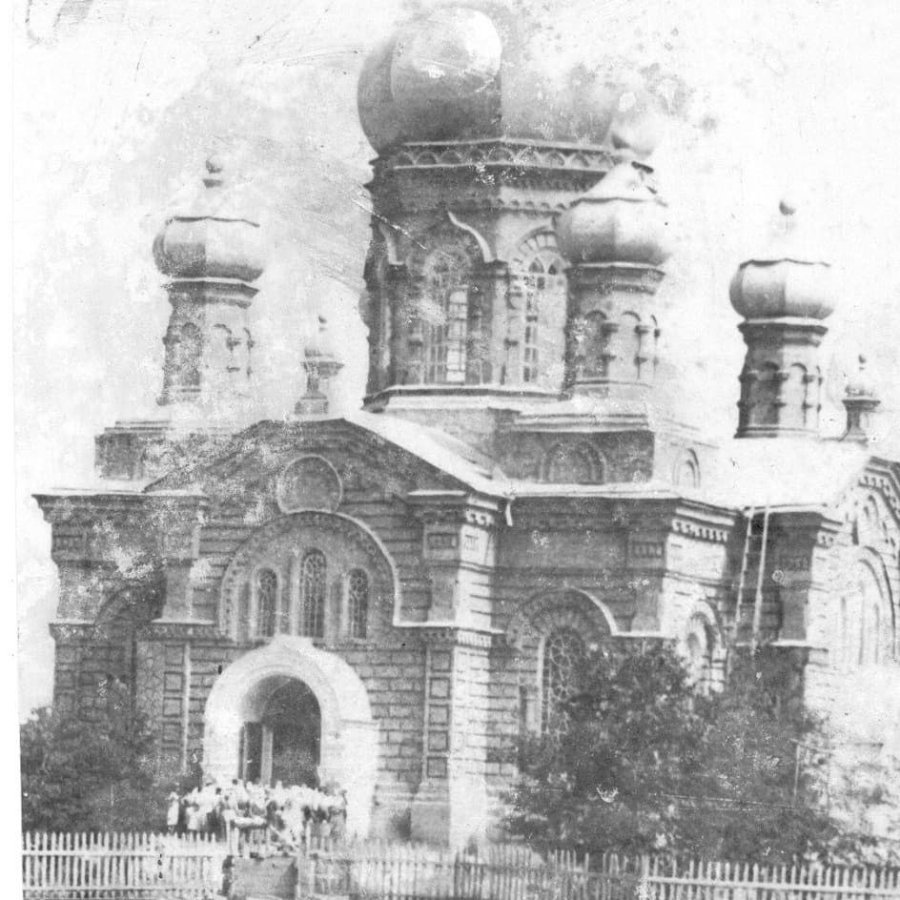

В Вознесенской к тому времени на средства, собранные по распоряжению епископа Ставропольского и Екатеринодарского Владимира усердием бывшего раскольника, лжепопа казака Иустина Ласкина уже заканчивалось строительство храма. Станичные единоверцы были очень огорчены отсутствием у них священника. Помимо общения с собратьями, диакон «имел разговор о вере в доме раскольника Кривункова:но начетчики их от публичной беседы уклонились».

В станице Лабинской попытки побеседовать с беспоповцами потерпели неудачу. Отец Алексий «отрясши прах ног своих, отправился из ст. Лабинской в обратный путь».

В каждой из станиц отец Алексий беседовал, находил очень важные аргументы для продолжения дискуссии с сомневающимися раскольниками, раздавал литературу, убеждал присоединиться к православной вере.

В 1889 году Ставропольские епархиальные ведомости писали о миссионерской поездке диакона Алексия Ивлева в станицу Белореченская, где 24 июля священнослужитель целый день беседовал с беспоповцами на квартире. 25 июля отец диакон в присутствии отца Евгения Соколова беседовал с православными станичниками, которых собралось около тысячи во дворе училища.

22 июля 1890 года отец Алексий был определен на священническую вакансию к Покровской церкви станицы Вознесенская. 19 августа диакон Алексий Ивлев был рукоположен Преосвященным Евгением (Шершило), епископом Кавказским и Екатеринодарским во пресвитера.

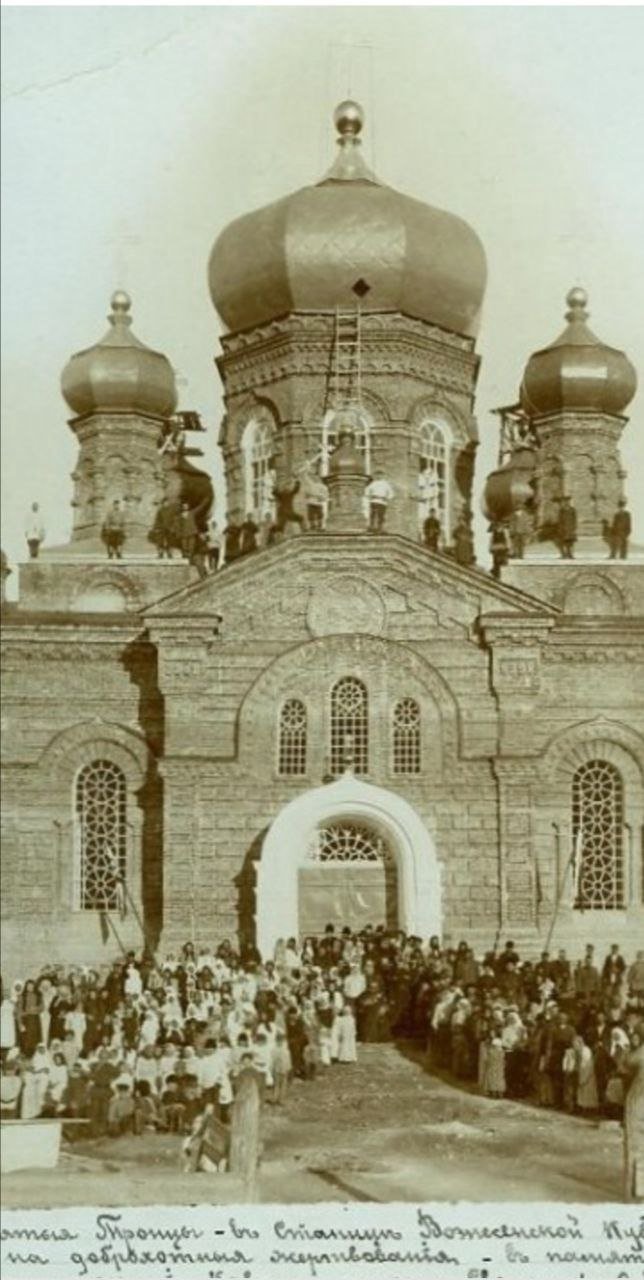

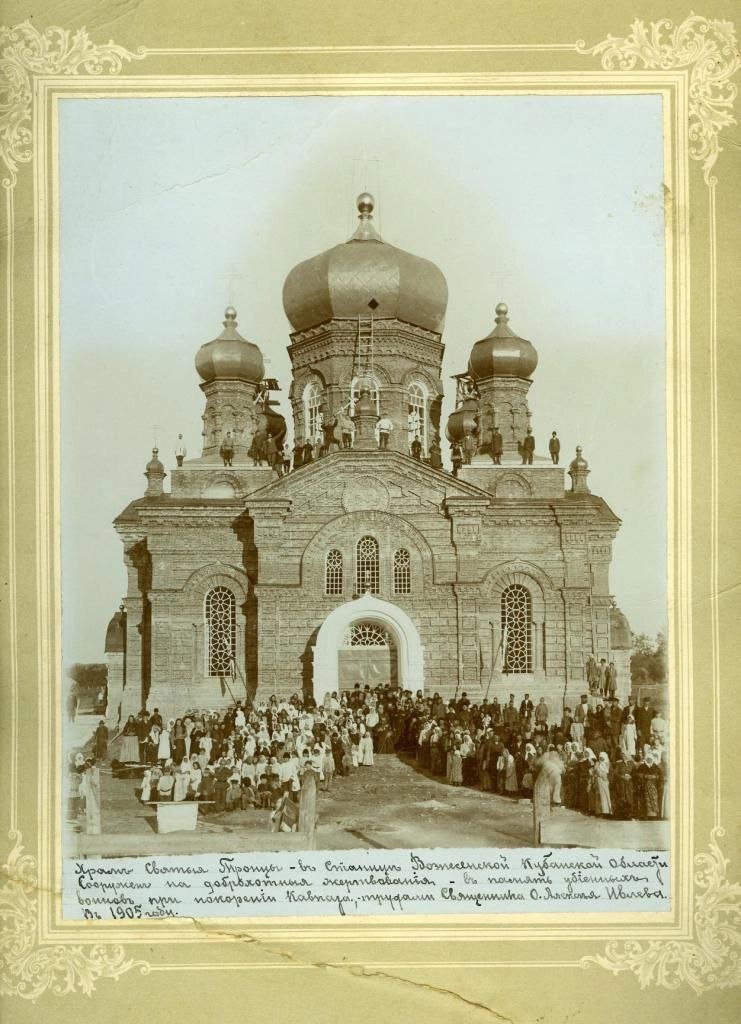

Плодом его миссионерской работы в Вознесенской стало обращение группы станичных старообрядцев во главе со своим священником. Освящение старообрядческой «моленной» было совершенно 8 июня 1894 года прибывшим в станицу Вознесенскую епархиальным миссионером архимандритом Исидором.

10 июня 1894 года в рапорте на имя Преосвященного епископа Агафодора отец Алексий писал: «труд мой благословил Господь Бог увенчать успехом, именно: обращением в лоно святой Православной Церкви одного…лжесвященника Австрийского поставления Илариона Прудникова».

Став священником, отец Алексий продолжал посещать окрестные станицы, бывшие центрами кубанского старообрядчества. Священник Единоверческой Николаевской церкви ст. Прочноокопской Терентий Уколов в рапорте № 85 от 8 июля 1900 года писал на имя Благочинного Церквей VIII округа священника А. Кравцова о миссионерской работе священника Алексия Ивлева: «Беседы священником А. Ивлевым были ведены обычным порядком: начинались и кончались молитвою. Первая и вторая беседы были о вселенской апостольской церкви Христовой, трехчинной иерархии и святыни Христовых Таин. Пособиями при собеседованиях употреблялись старопечатные книги: Кормчая, Книга Кириллова о вере, катехизис и другия, из которых были прочитаны тексты в доказательство вечности церкви вселенской, непрерывности по преемству апостольскому трехчастной иерархии и святыни Христовых Таин».

О масштабах миссионерской деятельности священника Алексия Ивлева мы можем судить по сохранившимся архивным документам. Так архиепископ Агафодор (Преображенский) в 1908 году сообщал Святейшему Синоду, что отец Алексий «Ивлев присоединил из раскола к св. церкви более 200 душ».

Революция и Гражданская война нарушили мирную жизнь кубанских станиц. Для священника Алексия Ивлева военные события стали восхождением на личную «голгофу». В феврале 1918 года в Вознесенской начались революционные репрессии. Угрозы «устроить казакам Варфоломеевскую ночь, вырезать их до люльки, то есть до колыбельного возраста» стали обычным явлением станичной жизни. Массовые казни начались в сентябре.

Священника Алексия Ивлева убили 12/25 сентября 1918 года «в поле у дороги… убил его из пулемета большевик Сахно, а товарищ палач-красноармеец по прозвищу Дурнопьян разбил прикладом упавшему пастырю висок».

Погребен отец Алексий Ивлев был на приходском кладбище, запись о погребении была внесена в Метрическую книгу 6 октября 1918 года. В настоящее время захоронение священника Алексия Ивлева находится на паперти выстроенного им Троице-Покровского храма станицы Вознесенская. Перенесение останков страдальца следует отнести к периоду захвата данной территории отрядами Белой армии.

Проведенное исследование позволяет сделать несколько выводов:

- во-первых, изучение архивных документов и материалов периодической печати позволяет раскрыть образ жизни и деятельности кубанских священников в период 1850-1918 гг.;

- во-вторых, просопографический метод исследования вышеназванных исторических источников способствует изучению истории региональной миссии;

- в-третьих, деятельность единоверческих священников тесно связана с бытом казачьих станиц на Кубани, дальнейшее изучение биографических данных вышеназванных пастырей способно отразить важные этапы культурной жизни кубанской провинции.

Источник: ПАМЯТИ КУБАНСКОГО МИССИОНЕРА – СВЯЩЕННИКА АЛЕКСИЯ ИВЛЕВА (К 170-ЛЕТИЮСО ДНЯ РОЖДЕНИЯ), Малинский Анатолий Валериевич (иеромонах Антоний) председатель комиссии по канонизации святых Армавирской епархии (г. Армавир), Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2019. № 2